〒100-6114

東京都千代田区永田町2丁目11番1号

山王パークタワー12階(お客さま受付)・14階

東京メトロ 銀座線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

東京メトロ 南北線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

東京メトロ 千代田線:国会議事堂前駅 5番出口 徒歩3分

東京メトロ 丸の内線:国会議事堂前駅 5番出口

徒歩10分(千代田線ホーム経由)

セミナー

事務所概要・アクセス

事務所概要・アクセス

<目次>

1. はじめに

2. 電子マニフェストについて(導入)

(1) マニフェスト制度とは

(2) 電子マニフェスト制度とは

3. 改正廃掃法規則における電子マニフェストの報告項目の追加

(1) 現行(改正前)の制度について

(2) 今回の改正点について

4. 改正廃掃法規則における廃棄物処理委託契約書の法定記載事項の追加

(1) 現行(改正前)の制度について

(2) 今回の改正点について

5. 改正法違反の罰則

令和7(2025)年4月22日付で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」といいます。)が公布されました(※1)。以下、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を「法」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を「令」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を「規則」、といいます。

今回の大きな改正点としては、次の2点です。1点目は、電子マニフェストに係る処分完了報告時における報告項目の追加であり(規則8条の34の3の2)、令和9(2027)年4月1日より施行されます。2点目は、廃棄物処理委託契約書の法定記載事項の追加であり(規則8条の4の2)、令和8(2026)年1月1日より施行されます。

以下、電子マニフェスト及び廃棄物処理委託契約に関する基本的事項と今回の改正の重要なポイントについて紹介します。

※1 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(官報、2025年4月22日)

マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者や処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度です。排出事業者は、収集運搬・処理を委託する際に産業廃棄物管理票(マニフェスト:電子か紙による)を交付しなければなりませんが(法12条の3)、マニフェストには、法定記載事項(日付、交付者名、廃棄物の種類・量など)を漏れなく記載する必要があります。そのうえで、排出事業者は、委託した業者が一定期間内に処理を終了したかどうかを確認し、都道府県知事への報告書の提出等をする必要があります。例外的にマニフェストの交付を要しないとされる場合(規則8条の19)を除いて、マニフェストを交付しないと罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象となります(法27条の2第1号)。

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが「情報処理センター」(法13条の2)として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています(※2)。

電子マニフェストを利用する場合、紙のマニフェストを選択する場合に必要な排出事業者による都道府県・政令市に対する報告書の提出(法12条の3第7項)やマニフェストの5年間の保存義務(法同条6項、規則8条の26)が不要となるなどのメリットがあります。電子マニフェスト登録件数は年々増加し続けており、産業廃棄物委託処理量全体に対する電子マニフェストを利用した委託量の捕捉率は2024年度時点で約64.5%と公表されております(※3)。

※2 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターウェブサイト「電子マニフェストの仕組み」(2025年8月14日最終閲覧)

※3 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターウェブサイト「捕捉率・登録件数」(2025年8月14日最終閲覧)

今回の改正で報告項目の追加があるのは、処分業者による報告に関するものです。

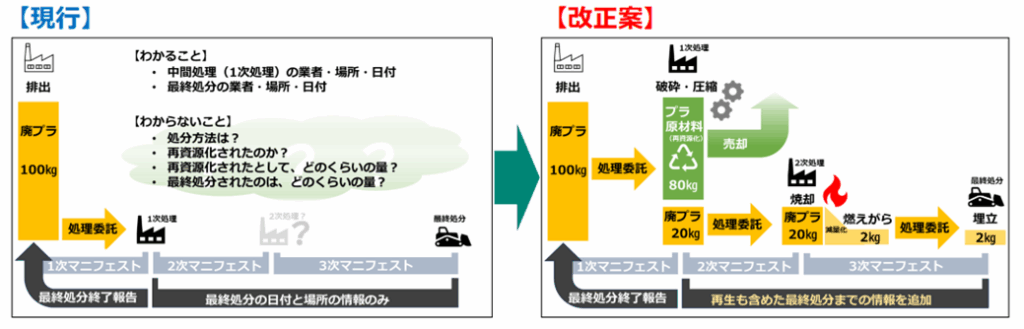

処分業者は、処分の受託を受けた産業廃棄物の処分が完了したときはその旨、また、産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは当該最終処分が終了した旨、をそれぞれ情報処理センターに報告する必要があります(法12条の5第3項、4項)。前者の報告においては、処分した業者の氏名(規則8条の33第2号イ)、処分した日付(同条同号ロ)及び場所(同条同号ハ)などが報告事項となっていました。

しかし、上記報告事項だけでは、1次処理と最終処分の間に2次処理がある場合の2次処理を行う業者、1次処理から最終処分に至るまでの各処分方法及び処分量、産業廃棄物が再資源化されたのか否か、再資源化された場合の種類及び量、最終処分された物の種類及び量などが明らかになりません。再生を含めた最終処分までのすべての処分について、各処分ごとの状況を明らかにすることは、排出事業者の責任の徹底の観点からも重要となるため、排出事業者の責任の徹底及び産業廃棄物の処理状況の透明性を強化するために、今回の改正で報告項目の追加がなされました(※4)。

※4 環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について」(2025年1月)

処分業者は、産業廃棄物の最終処分が終了した旨を情報処理センターに報告する際、最終処分が終了するまでまたは再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに、次の事項(以下、総称して「再資源化等の情報」といいます。)を報告することが追加されました(規則8条の34の3の2)。

① 処分を行った者の氏名又は名称及び許可番号

② 処分を行った事業場の名称及び所在地

③ 処分方法

④ 処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)

⑤ 処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)

上記のような再資源化等の情報が電子マニフェストに追加されることにより、廃棄物を誰が処理したか、どの処分過程でどのような方法で処理されたか、何にどのくらい再生されたのかなどの情報を排出事業者が把握できるようになります。

電子マニフェストの報告項目の追加に係る改正は令和9(2027)年4月1日から施行されますので、施行日からは同内容を含む報告が義務化されることになります。

事業者は、排出した産業廃棄物の処理を第三者(許可業者等)に委託する場合には、委託基準に従って委託しなければならないとされています(法12条6項、令6条の2)。委託契約は必ず書面で行うこととされ、委託契約書の法定記載事項が定められています(令6条の2第4号イ~へ)。法定記載事項には、産業廃棄物の種類・数量、料金、運搬先、最終処分先などがあります。法定記載事項が欠落した場合は、委託基準違反となり、排出事業者がその責任を負うことになります。契約内容の不備も排出事業者の責任となりますので、法定記載事項が全て含まれているかを適切に確認することが必要となります(※5)。なお、同条4号への規定する「その他環境省令で定める事項」は、規則8条の4の2で規定しています。

※5 猿倉健司『ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応』(第一法規、2024年)208頁

今回の改正では、①委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」といいます。)2条5項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、②委託する産業廃棄物に同条2項に規定する第一種指定化学物質(同法5条1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る)が含まれ又は付着している場合に、「その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合」を委託契約書に記載することが必要(法定記載事項の追加)になりました(規則8条の4の2第6号へ)。

上記①の化管法2条5項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者に該当するかどうかは、特定業種、従業員数、化学物質の取扱量または特定施設の要件を満たすかどうかで判定されます。

詳しくは、経済産業省のウェブサイト「PRTR制度 対象事業者」を参照してください。

上記②の「第一種指定化学物質」(化管法2条2項)は、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に継続して広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、ベンゼン、ダイオキシン類等、2025年8月現在において計515物質が指定されています(※6)。具体的な物質は、経済産業省のウェブサイト「第一種指定化学物質リスト」をご確認ください。なお、対象となる指定化学物質は頻繁に改正・変更されることから注意が必要です(※7)。

なお、トリクロロエチレン・ベンゼン・鉛は土壌汚染対策法、ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法、石綿(アスベスト)は大気汚染防止法・廃掃法・労働安全衛生法、石綿障害予防規則等、PCB(ポリ塩化ビフェニル)はPCB廃棄物特措法、フロン類(CFC、HCFC)はフロン排出抑制法の対象であり(これらに限りません)、各化学物質が別途の規制にも服することに注意すべきです(※8)。

なお、「第一種指定化学物質」に該当する場合でも、化管法5条1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に該当しない限り、上記②には該当しません。化管法は、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については、事業者の負担等を考慮して例外的に把握の対象外としていますので、詳細については、経済産業省のウェブサイト「PRTR制度 対象化学物質」を参照してください。

第一種指定化学物質は、人や生態系への有害性があり、環境中に継続して広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として指定されたものです。このような化学物質の情報を産業廃棄物処理業者に提供することを目的として、今回の改正において廃棄物処理委託契約書に法定記載事項として記載する義務が追加されました。

廃棄物処理委託契約書に含まれるべき事項の追加に係る改正は令和8(2026)年1月1日から施行されますが、同施行の際にすでに締結済みの契約については、契約更新までの間は改正前の規定が適用されるため、改正法上は、改正施行日に改めて契約を締結し直す必要はありません(改正省令附則第2条)。

もっとも、実務上は、施行日前後のタイミングで改正後の法律に対応した契約を締結することも検討されており、遅くとも契約更新の際には当該項目を追加して契約することを失念しないように留意することが必要となります。

※6 猿倉健司『ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応』(第一法規、2024年)167頁

※7 労働安全衛生法等においても同様に、規制対象物質が頻繁に拡大している(猿倉健司・上田朱音・加藤浩太「化学物質管理に関する労働安全衛生関連法令の改正(2022年~2024年施行)のポイント」(牛島総合法律事務所ニューズレター、2024年3月13日))。

※8 猿倉健司「事業者の盲点となりやすい化学物質の製造・輸入・保管等の規制のポイント(PCB、トリクロロエチレン等の主要規制を例に)」(BUSINESS LAWYERS、2022年10月26日)

上記3で説明した電子マニフェストの報告すべき項目を報告しなかった場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(法27条の2第10号)。

また、上記4で説明した廃棄物処理委託契約書に記載すべき事項を記載しなかった場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科の対象となります(法26条1号)。

以上