〒100-6114

東京都千代田区永田町2丁目11番1号

山王パークタワー12階(お客さま受付)・14階

東京メトロ 銀座線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

東京メトロ 南北線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

東京メトロ 千代田線:国会議事堂前駅 5番出口 徒歩3分

東京メトロ 丸の内線:国会議事堂前駅 5番出口

徒歩10分(千代田線ホーム経由)

セミナー

事務所概要・アクセス

事務所概要・アクセス

<目次>

1. はじめに

2. 受注者を募集する際の規制

3. 業務委託時の規制

(1) 3条通知/書面

(2) 未定事項がある場合の対応

(3) 共通事項がある場合の対応

4. 委託業務遂行中の規制

(1) 就業環境の整備

(2) 取引の経緯に関する書類の作成・保存

(3) 発注者の禁止行為

5. 報酬支払いに関する規制

(1) 支払期日の設定

(2) 再委託の場合における支払期日の例外

6. 契約終了に関する規制

7. さいごに

日本では、企業等に所属し定年を迎えるまで組織の一員として“勤め上げる”スタイルが主流だった時代から、時を経て働き方の多様化が進み、企業等に所属するのではなく個人で事業を行う、いわゆるフリーランスと呼ばれる方々が増えてきました。そういった背景を踏まえ、フリーランスの方が安心して働ける環境整備のため、1)フリーランスと企業等発注事業者との間の取引適正化、2)フリーランスの就業環境の整備を目的として制定されたのが「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号、通称「フリーランス新法」。以下「新法」と言います。)です。新法は2024年11月1日から施行されています。

新法は上記のような目的で制定された法律ですので、その内容としても主に1)フリーランスとの取引の適正化に関する規定と、2)フリーランスの就業環境の整備に関する規定で構成されています(※1)。このうち1)については、同様の目的で制定された既存の法律として、発注者(親事業者)の受注者(下請事業者)に対する取引の適正化を趣旨とする「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」と言います。)があり、新法の規定内容も下請法のそれとよく似たものになっています。

下請法では、同法の適用対象となる取引の範囲を、当事者の資本金(または出資金の総額)の区分と取引の内容の2点から定めています。これは、適用対象となる取引の発注者(親事業者)を資本金区分によって「優越的地位にある」ものとして取り扱い、下請取引にかかる親事業者の不当な行為を迅速かつ効果的に規制するためとされています。他方、新法は、従業員を使用していない個人・法人に対する業務委託を適用対象としており(なお、発注者側が従業員を使用している者か等の条件によって発注者が受ける規制の範囲が変わります。)、各法の適否がそれぞれ独自の条件で決まりますので、下請法および新法の両法の適用対象が重複し得ることになります。つまり、取引の当事者/内容によって、①下請法のみが適用されるケース、②新法のみが適用されるケース、および③下請法と新法の両方が適用されるケースがあるということになります。(ただし、③の場合の罰則について、どちらの法にも違反する行為については原則として新法を優先適用し、新法に基づく勧告の対象となった行為についてさらに重ねて下請法に基づいて勧告されることはないものとされています(※2)。)

下請法は昭和31年(1956年)に制定され施行されてきた法律ですので、同法に基づいて発注者(親事業者)に課される規制については、既にこれを遵守すべく対応されている企業が大半と思われます。そこで、本稿では、そのような企業が新法施行により新たに対応・注意を要する点は何か、という観点から、以下、実際に企業外の第三者に業務委託をする際の流れに沿ってこれを確認したいと思います。

※1 その他、定義規定や罰則規定等があります。

※2 令和6年5月31日公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方」

まず、ある業務を外部の第三者に委託することに決まり、受注者を募集する場面が想定されます。

その際、①下請法のみが適用されるケースであれば、募集に関して特に同法に基づいた規制はありません。

他方、②新法のみが適用されるケースおよび③下請法と新法の両方が適用されるケースでは、新法に基づく規制として、発注者が従業員を使用しているなど「特定業務委託事業者(※3)」に該当する場合、かかる発注者は、広告等(※4)で業務委託にかかる受注者の募集に関する所定の情報(※5)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、情報を正確かつ最新の内容に保たなければならないこととされています(新法第12条)。

※3 個人の場合、従業員を使用するものを言い、法人の場合、2以上の役員があり、または従業員を使用するものを言います(新法第2条第6項)。

| (※4)ここでいう「広告等」には、以下のような募集情報の提供方法が該当します。 ◦新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告 ◦文書の掲出または頒布 ◦書面の交付 ◦ファクシミリ ◦電子メール等 ☆「電子メール等」には、電子メールのほか、SNS等のメッセージ機能等を利 用した電気通信が該当します。フリーランスの方との取引においてはSNSのメッセージ機能を利用して広く受注を打診することも多く行われているかと思われますので、その際には本項の規制に留意する必要があります。 ◦放送、有線放送等 |

| (※5)的確表示義務の対象となる募集情報は以下の通りです。 ◦業務の内容(例:求められる成果物や役務提供の内容、成果物の知的財産権の許諾・譲渡の範囲) ◦業務に従事する場所、期間または時間に関する事項 ◦報酬に関する事項(例:報酬額、支払期日、支払方法、成果物の知的財産権の譲渡・許諾の対価) ◦契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項(例:契約解除事由、中途解除の際の費用・違約金に関する定め) ◦特定受託事業者の募集を行う者に関する事項(例:特定業務委託事業者となる者の名称や業績) |

なお、特定の委託先が既に決まっている場合、当該委託先の受注者との契約条件等についてやりとりするような場面では、その後新法が適用される取引に関するものであるとしても本項の規制は対象外です(※6)。

※6 公正取引委員会 フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A Q84回答

業務委託先が決まり、実際に具体的な業務を委託する場面では、以下のような規制があります。

①下請法のみが適用されるケースの場合、同法に基づき、発注者には、発注に際して、直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日等の所定の事項を記載した書面(これを「3条書面」と言います。)を受注者に交付する義務があります。3条書面は書面で交付することが原則とされていますが、これを電子メール等の電磁的方法で代替することも可能です。

ただし、その際に注意すべき事項として、まず、発注者は受注者から、書面交付に替えて電磁的記録を提供することについて事前に承諾を得ておかなければなりません。また、承諾後であっても、受注者から書面に戻してほしい旨の申出があった場合は書面交付の方法に戻す必要があります(下請法施行令第2条)。

さらに、利用できる電磁的方法にもルールがあり、通常の電子メール送信、EDIの利用、ウェブ上のページを利用する方法または電磁的記録媒体を受注者に交付するなど所定の方法であって、受注者が電磁的記録を出力して書面を作成できる方法による必要があります(※7)。

この点、電子メールやウェブページを閲覧させる方法の場合、受注者のファイルに情報が記録される必要があるため、携帯電話に電子メールを送信する方法は、電磁的記録が受注者のファイルに記録されないので、下請法で認められる電磁的記録の提供に該当しないものとされています。また、SMSやチャットツールによる提供もこのルールの下では書面に代わる方法として認められない可能性が高いと思われます。実務上、チャットツールやSNSのメッセージ機能を利用したいというニーズ、あるいは現にこれらで代替してしまっているというケースもあるかもしれませんが、現状、3条書面の代替方法として認められないリスクがあることに留意が必要です。

これに対し、②新法のみが適用されるケースでも、①のケースと同様に、発注者(※8)が、発注に際して直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日等の所定の事項を受注者に明示する(これを「3条通知」と言います。)義務がありますが、3条通知については、必ずしも書面の交付が原則とされているわけではなく、電磁的方法の利用条件が下請法下のそれとは異なっています。

まず、電磁的方法によることについて受注者から事前に承諾を得ておく必要はありません。電磁的方法で所定の事項を明示した後に受注者から書面交付を求められたときはこれに応じて書面を交付しなければならない場合もありますが、例えば、受注者が自ら利用していたSNSサービスのアカウントを削除した結果明示事項が閲覧できなくなった場合などにおいては、必ずしもこれに応じる必要はないとされています。

次に、利用できる方法の幅も広く認められています。認められる電磁的方法は、i)電子メールその他のその受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信により送信する方法、またはii)電磁的記録媒体をもって調製するファイルに明示事項を記録したもの(例えば、USBメモリやCD-Rなど)を交付する方法のいずれか(新法規則第2条第1項)で、明示事項が文字、番号、記号その他の符号で表示される方法である必要があります(同条第2項)。

このうちi)については、具体的には、電子メール、SMSやSNSのメッセージ機能などのうち、送信者が受信者を特定して送信することのできるもの(※9)がこれに当たります。ウェブメールサービス、クラウドサービス等も利用可能で、この場合は通常であれば受注者が3条通知の内容を確認し得る状態となれば明示がなされたことになりますが、クラウドサービス等を利用する場合は、メッセージが削除されてしまったり、環境が変わって閲覧が不可能になってしまったりする可能性もあるため、トラブル防止のために発注者・受注者双方でスクリーンショット機能等を用いて発注内容の保存を行うことが望ましいとされています。新法の施行令、ガイドライン等に関して募集されたパブリックコメントにおいては、このように事後的に閲覧ができなくなったり削除できたりする方法を認めるべきではないとの意見も寄せられましたが、これに対しては「SNS等多様な媒体が取引上のやり取りを行う際に使用されている実態があることから、SNSも含めて電磁的方法を広く認めることが適切である」との考え方の下、デメリットがあることも斟酌した上で実務におけるニーズを考慮し認めることとされたようです。実務においては、特に新法が適用されるような個人事業者や小規模な法人との取引では、SNSのメッセージ機能やチャットツールを利用してやりとりすることが多いかと思います。このような取引相手とのやりとりではメッセージ機能やチャットツールの利用が迅速かつ簡便で発注者・受注者双方にとってメリットがある方法であることは確かですが、他方で、一度送信した内容の削除や修正も簡単にできてしまうため(※10)、トラブルにつながるリスクは否定できないところです。現に、新法施行前の下請法に関する調査では、「受注内容(仕様)や契約条件を含め担当者からビジネスチャットツールで連絡を受けていたところ、後日、合意された内容を一方的に編集・削除されていた」といった訴えも報告されています(※11)。受注者側からはもちろんのこと、発注者側からも、トラブルを防止してスムーズな取引を進めるためにも、随時スクリーンショットを保存するといった手順をマニュアル化するなどの対策を採ることをお勧めいたします。

最後に、③下請法と新法の両方が適用されるケースにおいては、下請法に基づく3条書面の内容と新法に基づく3条通知の内容では重複する事項も多いため、3条通知と3条書面の交付をそれぞれ行う必要はなく、受注者に対して同一の書面や電子メール等で両法が定める記載事項を併せて一括で示す形で構いません。ただし、この場合には、新法と下請法のいずれかのみに基づく記載事項(※12)も忘れず記載すること、また、電磁的方法を利用する場合は上記①のケースで記載した下請法の規制(受注者の事前の承諾、受注者が電磁的記録を出力して書面を作成できる方法の利用)を遵守する必要があることにご留意ください。

※7 公正取引委員会「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」

※8 3条通知を行う義務を負うのは「特定業務委託事業者」に当たる発注者に限られず、従業員を使用していないフリーランス(「業務委託事業者」)の方が別のフリーランスに業務委託をする場合もかかる義務を負うことにご留意ください。

※9 したがって、ウェブページへの書き込みなどのように、特定の個人が第三者に閲覧させることを主な目的とする方法はこれにあたりません。

※10 送信内容を事後的に修正した場合、「編集済み」と表示されたり、一定時間経過後は修正できなくなったりするものの、編集箇所・内容までは表示されないサービスが多いようです。

※11 公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」(令和4年6月公表)

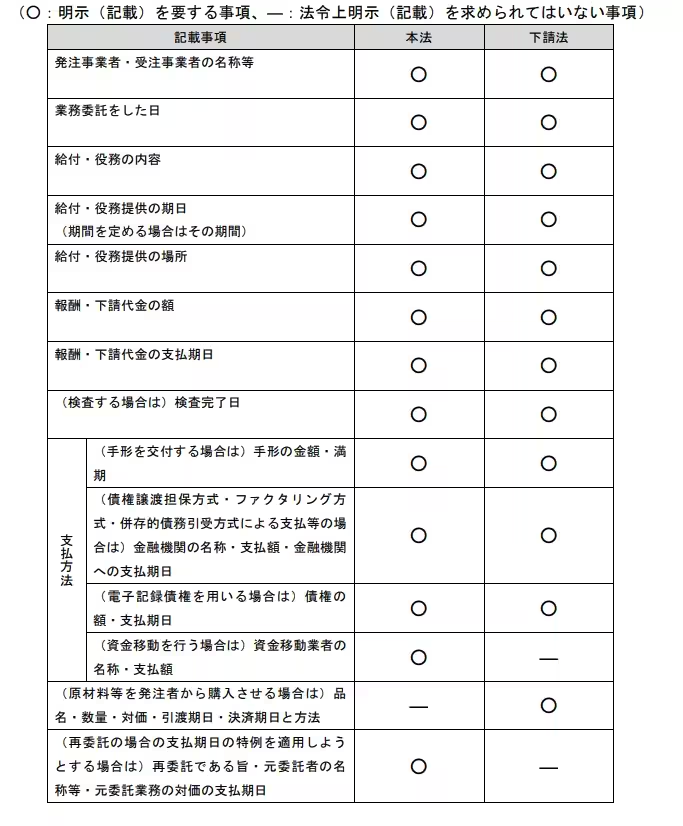

(※12)新法(3条通知)と下請法(3条書面)の明示(記載)事項の違い 【公正取引委員会 フリーランス・事業者間取引適正化等法に関するQ&Aより引用】 |

下請法、新法のいずれの下でも、3条書面/通知に記載する事項のうち、その内容が定められないことにつき正当な理由がある事項(「未定事項」)がある場合には、未定事項以外の事項を記載/通知したうえ、未定事項については内容が定められない理由および内容を定めることとなる予定期日を記載/通知します。その場合、未定事項の確定後は直ちに当該事項を記載した書面を交付/通知しなければならず、その際には当初の書面/通知との相互の関連性が明らかになるようにする必要があることも両法において同様です。なお、補充の書面/通知を電磁的方法で行うことも可能ですが、その場合の各ケースにおける規制については3(1)をご参照ください。

下請法、新法のいずれの下でも、業務委託の都度3条書面の交付/3条通知を行うことが必要ですが、継続的な取引において一定期間共通して該当する事項がある場合はあらかじめ共通事項を書面で交付/明示しておき、具体的な業務委託の際に都度記載/明示しなくてよい形(例えば、共通事項を定めた基本契約を締結しておき、追って具体的業務等を定める個別契約を締結する形など)にすることは可能です。その際、共通事項が有効な期間を示しておくこと、あらかじめ記載/明示しておいた共通事項との関連性を示すことが必要となることも両法において同様です。また、この場合も共通事項を記載した書面の交付/明示を書面に代えて電磁的方法で行うことも可能であり、その場合の各ケースにおける規制については3(1)をご参照ください。

具体的な業務の委託後、実際に受注者にて業務が遂行される過程においては、以下のような規制があります。

①下請法のみが適用されるケースであれば、受注者の就業環境の整備に関して特に同法に基づいた規制はありません。

他方、②新法のみが適用されるケースおよび③下請法と新法の両方が適用されるケースでは、新法に基づく規制として、i)妊娠、出産若しくは育児または介護に対する配慮をする義務(新法第13条第1項)、およびii)業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置を講じる義務等(新法第14条)が生じることがありますので、その場合、これらの規制を遵守する必要があります。

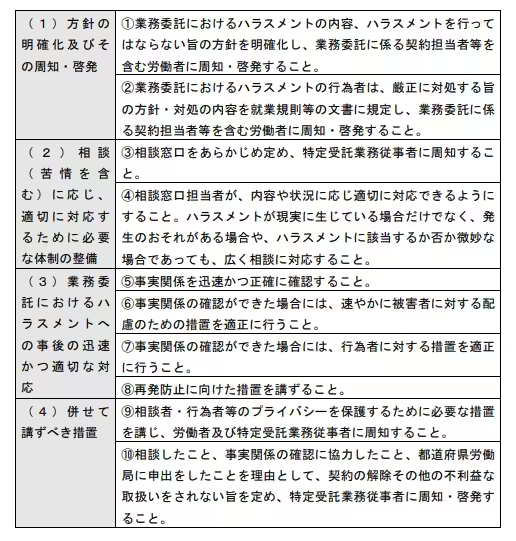

まず、ii)業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等についてですが、発注者(「特定業務委託事業者」に該当する場合)は、受注者の業務従事者に対するハラスメント行為(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントおよびパワーハラスメント)対策にかかる体制整備として、次の措置を講じる必要があります。

(ア)ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

(イ)相談や苦情に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備

(ウ)ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

(エ)上記各措置と併せて講ずべき措置

このうち(イ)の相談・苦情への対応体制整備としては、受注者の業務従事者からの相談・苦情に対応する窓口を定めることが求められますが、既に自社の従業員向けのハラスメント相談窓口を設置済みの発注者も多いと思われるところ、当該既存の相談窓口を受注者の業務従事者においても利用可能とする形でも構いません。なお、かかる相談窓口については受注者の業務従事者に周知し利用しやすい体制を整備しておく必要があり、例えば業務委託契約にかかる書面・電子メールや、業務従事者が定期的に閲覧するイントラネット上に相談窓口の連絡先を記載しておくなどの対応が考えられます。

その他、ハラスメント行為対策にかかる体制整備として行う必要のある措置の具体的内容は以下のとおりです

次に、i)の規制により、発注者(「特定業務委託事業者」に該当する場合)は、6か月以上継続する業務委託(「継続的業務委託」)について、受注者が妊娠、出産、育児または介護と業務を両立できるよう、受注者からの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこととされています(※13)。

この場合の「6ヶ月以上」という期間の考え方ですが、既に6か月が経過して初めてこれに当たるのではなく、業務委託の始期から終期までの期間が6か月以上であることが見込まれる場合を言います。また、実務上もよく見られる、基本契約を締結しておき、具体的な業務については個別契約にて委託する形の場合、基本契約の期間が6か月以上継続するものであればこれに含まれます。(なお、ここで言う「基本契約」とは業務委託に係る給付に関する基本的な事項についての契約を言い、予定されている業務委託の給付の内容の概要についての定めがある場合にはこれにあたりますが、例えば守秘義務や禁止事項などのみが定められ給付の内容に言及がないものは「基本契約」に含まれないことに注意が必要です。)また、更新によって業務委託ないし基本契約が6か月以上継続する場合も含み、その中断期間が1カ月未満である場合も継続して行ったものと判断されます(※14)。

※13 なお、継続的業務委託以外の業務委託については、このような配慮をする努力義務が定められています(新法第13条第2項)。

※14 具体的には、契約の更新について、①契約の当事者が同一であり、その給付または役務の提供の内容が少なくとも一定程度の同一性を有し、②前の業務委託に係る契約または基本契約が終了した日の翌日から、次の業務委託に係る契約または基本契約を締結した日の前日までの期間の日数が1か月未満であること、という2つの要件を満たす場合に継続的業務委託に当たると判断されます。

①下請法のみが適用されるケースおよび③下請法と新法の両方が適用されるケースでは、下請法に基づき、発注者において、取引の経緯に関する所定の事項(※15)を記載した書類(これを「5条書類」と言います。)または電磁的記録(※16)を作成し2年間保存する義務があります(下請法第5条)。

他方、②新法のみが適用されるケースの場合、新法には上記のような定めはありませんので、取引の経緯に関する書面ないし電磁的記録を作成・保存しておく義務はありません。

※15 3条書面の記載事項と重複する内容もありますが、5条書類は取引の経緯を記載する書類であるため、取引開始時に定めた事項を記載する3条書面の写しを保存するだけではカバーできない事項があることにご留意ください。

※16 電磁的記録で作成・保存する場合、i)記録事項について訂正または削除を行った場合には、これらの事実および内容を確認できる、ii)必要に応じて電磁的記録をディスプレイの画面および書面に出力することができる、iii)受注者の名称等や範囲指定した発注日により、電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能を有している、という要件を満たす必要があります(下請代金支払遅延等防止法第五条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則第2条第3項)。

①下請法のみが適用されるケースの場合、同法では発注者が行ってはならない禁止行為として以下のような行為を挙げており、発注者はこれらに当たる行為を行ってはなりません。

(ア)給付の受領拒否

(イ)代金の支払遅延

(ウ)代金の減額

(エ)返品

(オ)買いたたき

(カ)購入・利用強制

(キ)報復措置

(ク)有償支給原材料等の対価の早期決済

(ケ)割引困難な手形の交付

(コ)不当な経済上の利益の提供要請

(サ)不当な給付内容の変更・やり直し

他方、新法でも、下請法と同様の禁止行為が定められています。具体的には、以下で削除線を付されていないものが新法下での禁止行為であり、これらは両法共通の禁止行為ということになります。

(ア)給付の受領拒否(イ)報酬の支払遅延(※17)

(ウ)報酬の減額

(エ)返品

(オ)買いたたき

(カ)購入・利用強制

(キ)報復措置(※18)(ク)有償支給原材料等の対価の早期決済(ケ)割引困難な手形の交付

(コ)不当な経済上の利益の提供要請

(サ)不当な給付内容の変更・やり直し

| (※17)ただし、支払期日に報酬を支払うべきことについて、新法では(発注者禁止行為としてではなく)報酬の支払期日の設定について規定した第4条の第5項で規定しているため、当然のことながら発注者は支払期日までに報酬を支払う義務を負うことに変わりはありません。 (※18)報復措置の禁止については特定業務委託事業者の遵守事項を規定した第5条ではなく、公正取引委員会または中小企業庁長官に対する申出等について規定した第6条の第3項で定めています。 |

ただし、新法では、発注者が特定業務委託事業者に当たる場合で、かつ1ヶ月以上継続する業務委託が、上記禁止行為を定めた規定の対象とされていますので、②新法のみが適用されるケースの場合、かかる要件を満たす業務委託の発注者においてこれらに注意する必要があります。なお、この「1ヶ月」という期間の考え方については上記4(1)でご説明した考え方と同様ですのでそちらをご参照ください。

この点、③下請法と新法の両方が適用されるケースの場合、下請法の適用がある以上、業務委託の継続期間にかかわらず、上記に挙げたすべての行為に該当する行為を行わないよう注意する必要があります。なお、この場合の罰則について、どちらの法にも違反する行為については原則として新法を優先適用し、新法に基づく勧告の対象となった行為についてさらに重ねて下請法に基づいて勧告されることはないとされていることは1で既述のとおりです。

業務委託の対価である報酬の支払いについては、以下のような規制があります。

下請法、新法ともに、委託業務の報酬の支払期日について、発注者(新法の場合、「特定業務委託事業者」に該当する場合)は、受注者の給付内容について検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から起算して60日以内(給付を受領した日を算入します。)のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定める義務があるものと定めています。したがって、①②③いずれのケースにおいても、給付受領日から60日以内に支払期日を定め、さらに同期日までに支払をする必要があります。

ただし、次項でご説明するとおり、新法には再委託の場合における支払期日の例外が定められていますので、②新法のみが適用されるケースの場合はこの点も認識しておいた方がよいでしょう。

また、下請法では、発注者が支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、受注者に対し、給付の受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じ、未払い金額に対して年14.6%の遅延利息を支払わなければならないとされていますので(下請法第4条の2)、①下請法のみ適用されるケースおよび③下請法と新法の両方が適用されるケースの場合、報酬の支払が遅れますとこの遅延利息支払義務の対象となります。他方で、新法には遅延利息の支払を定めた規定はありませんので、②新法のみが適用されるケースにおいては、特段の遅延利息が課されるものではありません。(なお、民法上の法定利率による遅延利息支払義務は生じますし、契約上、遅延利息に関する定めがあった場合はその適用があります。)

元委託者から業務委託を受けた事業者が当該業務の全部または一部について再委託した場合、①下請法のみが適用されるケースでは特にこのような再委託の場合における例外は定められていませんので、再委託の発注者(元委託における受注者)は、その受注者に対する報酬の支払期日についても上記5(1)のとおり対応する必要があります。

他方、②新法のみが適用されるケースの場合、新法では、再委託の発注者(「特定業務委託事業者」に該当する場合)は、3条通知において以下の事項を明示したときは、当該再委託にかかる受注者への報酬の支払期日を、元委託の支払期日から起算して30日以内(元委託支払期日を算入します。)のできる限り短い期間内において定めることができます(新法第4条第3項)。

(ア)再委託である旨

(イ)元委託者の名称等(※19)

(ウ)元委託業務の対価の支払期日

つまり、発注者(特定業務委託事業者)から受注者への業務委託が再委託に該当する場合、一律に上記5(1)のルールを適用すると、発注者としては元委託者から対価を受領するよりも前に再委託の受注者に対して報酬を支払わなければならずその資金繰りに困難を生じさせ、ゆえにフリーランスたる受注者への発注控えにつながってしまうという事態を防止するため、元委託者から自身が支払を受けた後30日以内に受注者への支払をすればよい形を認めているわけです。ただし、この場合、支払期日がより遅く定められることにより、再委託の受注者がより長期にわたって業務の着手に当たって要した費用を負担しなければならなくなる可能性があるため、発注者は、元委託者から前払金の支払を受けたときは、再委託をした受注者に対して、資材の調達その他の業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮(元委託者から受領した前払金を受注者との間で適切に分配するなど)をしなければならないものとされています(新法第4条第6項)。

なお、このような再委託の場合における支払期日の例外は必ず適用を受けなければならないわけではなく、発注者(特定業務委託事業者)が3条通知において上記(ア)(イ)(ウ)を明示した場合にのみ適用を受けることができるものですので、例えば営業秘密の観点等から元委託者の情報を受注者に示すことを望まないような場合などにはかかる支払期日の例外の規定の適用を受けないこととし、原則通り、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定める対応をとることも問題ありません。

次に、再委託にあたる取引につき③下請法と新法の両方が適用されるケースの場合ですが、この場合は、下請法の適用がある以上、①下請法のみが適用されるケースと同様に上記5(1)のとおりに対応する必要があり、再委託の場合における例外は認められないものと思われますのでご留意ください(※20)。

※19具体的には、「元委託者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの」(新法規則第6条第2号)です。

※20 1で既述のとおり、下請法と新法のいずれにも違反する行為については原則として新法を優先的に適用するものとされていますが、これは下請法と新法のいずれにも違反する行為についての適用の問題であり、下請法のみに違反する行為については下請法が適用されますので、下請法と新法の両法が適用される再委託取引については下請法の支払期日に関する規定を遵守する必要があると考えられます。

最後に、業務委託契約が終了する場面での規制についてご説明します。

①下請法のみが適用されるケースの場合、同法には、発注者が契約を解除する際の予告義務等を定めた規定はありませんので、中途解約の場合にこれを予告すべき法律上の義務があるわけではありません。ただし、発注者から契約を中途で解除しようとする際、場合によっては「給付の受領拒否」「不当な給付内容の変更・やり直し」といった禁止行為(4(3)ご参照)に該当する場合がありますのでご注意ください。なお、これらの禁止行為は、4(3)でも記載のとおり新法でも禁止されていますので、②新法のみが適用されるケースおよび③新法と下請法の両方が適用されるケースの場合でも同様に注意が必要です。

これに加えて、②新法のみが適用されるケースおよび③新法と下請法の両方が適用されるケースの場合、新法において、発注者(「特定業務委託事業者」に当たる場合)は、6ヶ月以上の継続的業務委託契約を解除または不更新としようとする場合には、受注者に対し、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければならないとされています(新法第16条第1項)。また、当該予告がされた日から契約が満了する日までの間に受注者から請求された場合は、発注者は、遅滞なく契約解除等の理由を開示しなければなりません(同条第2項)。

ここでいう6ヶ月以上の継続的業務委託契約について、期間の考え方は4(1)のご説明と同様です。基本契約を締結している場合は、個別契約ではなく基本契約によって期間を判断すること、また、基本契約が継続的業務委託契約に該当する場合は、当該基本契約に基づく個別契約だけでなく、当該基本契約自体についても契約の一部をなしているものとして予告の対象となることに注意が必要です。

また、契約の不更新とは、発注者が不更新をしようとする意思を持って契約満了日から起算して1か月以内に次の契約を締結しないことを言います。

これらの条件に当てはまる場合は30日前までの予告義務の対象となりますが、例外的に、以下のような場合は予告義務の対象外とされており、予告義務の対象外となる場合は解除等の理由開示義務も負いません。なお、発注者・受注者間の契約であらかじめ一定の事由がある場合には事前予告なく契約を解除できると定めていた場合でも、以下の例外事由に該当する場合でない限り直ちに新法に定める事前予告が不要となるものではありませんのでご留意ください。

(ア)災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合(新法厚生労働省令第4条第1号)

(イ)再委託の場合で、元委託業務契約の全部または一部が解除され再委託業務の大部分が不要となった場合など、直ちに再委託業務に係る契約の解除が必要である場合(新法厚生労働省令第4条第2号)

(ウ)基本契約に基づく業務委託や契約更新により継続して業務委託を行う場合であって、業務委託の期間が30日以下である一つの業務委託契約を解除する場合(新法厚生労働省令第4条第3号)

(エ)受注者の責めに帰すべき事由により直ちに契約の解除が必要である場合(新法厚生労働省令第4条第4号)

(オ)基本契約を締結している場合で、受注者の事情により相当な期間個別の業務委託をしていない場合(新法厚生労働省令第4条第5号)

また、第三者の利益を害するおそれがある場合および他の法令に違反することとなる場合には理由開示義務を負わないとされています(新法第16条第2項、新法厚生労働省令第6条)。

上記のような解除等の予告、理由開示をする場合、その方法としては、i)書面の交付、ii)ファックス、iii)電子メール等のいずれかの方法によって行わなければなりません(新法厚生労働省令第3条第1項、同第5条第1項)。

このうちiii)については、電子メールのほか、SMSやSNSのメッセージ機能などのうち、送信者が受信者を特定して送信することのできるもの(※21)がこれに当たります。ウェブメールサービス、クラウドサービス等も利用可能で、この場合は通常であれば受注者がその内容を確認し得る状態となれば解除等の予告が受注者に到達したものとみなされます。このあたりは3(1)でご説明した3条通知を電磁的方法で行う場合と同様ですが、解除等の予告においては、受注者において電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限られる(新法厚生労働省令第3条第1項第3号)ことに注意が必要です。「出力することにより書面を作成することができる」とは、当該電子メール等の本文または添付されたファイルについて紙による出力が可能であることを指し、発注者が送信した事前予告に係る事項の全文が出力される必要があります。なお、ビジネスの実態に鑑み、SMS等のファイル添付ができないサービスにより事前予告を行う場合は、予告内容をスクリーンショット等の機能により保存できる方法で伝達する場合も例外的にこの要件を満たすものとされていますが、他方で、音声データを送付する方法や、スクリーンショット等の機能を制限した方法による予告など、記録に残すことができない方法による予告は認められませんのでご注意ください。また、SNSなどで予告をする場合、情報の保存期間が限られている場合もありますので、受注者としてはもちろん、発注者側もトラブル防止のために受注者に対してファイルをダウンロードしておくなどして情報を保存するように伝えることが有効であるとの注意喚起もなされています。

こういった方法を解除等の事前予告ないし理由開示の方法として認めることについては、3条通知についてと同様、批判もあったようですが、やはり実務におけるニーズや、事業者間の取引に行政の介入は最低限に留めるべきとの考え方が反映されたようです。

※21 したがって、ウェブページへの書き込みなどのように、特定の個人が第三者に閲覧させることを主な目的とする方法はこれにあたりません。

以上のように、下請法との比較という観点で見ますと、新法においては、資本金額の大きくない発注事業者もその規制を受けたり、受注者の就業環境の整備など新たな規制が追加されたりといった規制強化の面もあれば、電磁的方法の幅広い利用や再委託の場合の報酬支払にかかる例外など、ビジネスの実態に応じた規制の緩和がなされた面もあります。実務上、外部事業者への業務委託は不可欠なものとして日常的に行われていると思われますので、新法が施行されたこの機会に、新法のみならず下請法についても、各取引への適用の有無や、各法に基づく規制への対応がなされているかを、今一度ご確認いただくとよろしいかと存じます。具体的な対応方法その他ご不明点などがございましたら、弊事務所へお気軽にお問い合わせください。

(※なお、下請法については、2025年3月11日に閣議決定された改正案が成立した場合、適用基準や電磁的方法の利用などについて変更が生じる可能性がございます。)

以上